安全还是续航?摆在电动车企面前的一道送命题

经常关注相关报道的朋友应该注意到,无论是行业龙头企业特斯拉还是国内传统车企长城、比亚迪等等,都有电动车型自燃的报道。最为严重的高居国内销量榜前五的某车企热门车型,更是在今年一年时间内频频爆出自燃事件,频发的车辆自燃事故甚至让国内的消费者都见怪不怪了。笔者认为,车辆安全性能不过关,过渡追求续航是无意义的,安全不达标,消费者将持续处于观望与不确定态度,市场谈何迎来爆发?

市场主导盲目追求续航

其实宏观来看,近年来频发的自燃事件与近年来国内电动汽车市场“唯续航论”密不可分。新能源汽车高速的发展让各家车企之间的竞争愈发激烈,由于补贴政策等方面的引导,续航似乎成了各家车企追求的首要目标。

短短的几年时间内,电动车的续航里程从最初的200km一直增长到如今的600km+,甚至一些车企还发布了续航超过1000km的车型。目前全球电池技术并没有突破性革新的前提下,如何提升当下电池密度就成了车企的主要研发方向。这也倒逼电池厂商不断在现有电池技术上寻求快速突破,以满足市场上的需求,大家眼里只有续航这一项时,不少电池厂或者车企都有意无意的忽略了安全问题。

以宁德时代旗下三元锂电池为例,根据各元素配比的不同,分为333、523、622、811等,数字代表电池正极材料中镍、钴、锰三者配比。镍的活性较高,意味着其含量越高,电池容量越大,当然双刃剑高活性也意味着高风险,镍的比例越高意味着电池结构也不稳定,安全性差、易胀气等问题。

但是在以续航为主导的市场环境下,绝大多数厂商都选择了续航更长但安全性相对较低的811电池。毕竟更高的电池密度,以及更长的续航里程除了能够获得更多消费者认同以外,同样还能获得更高的补贴标准。

续航or安全,不同车企的不同选择

当然也并非所有车企都以续航为第一要素,国内依旧有不少车企采取更为保守的电池策略来获得更安全的车辆安全。例如比亚迪坚持研发的磷酸铁锂刀片电池获得了广泛好评,也有一些车企会坚持使用电池密度略低但整体安全表现更为突出的电池类型,典型的案例就是极为重视车辆安全的天际汽车。

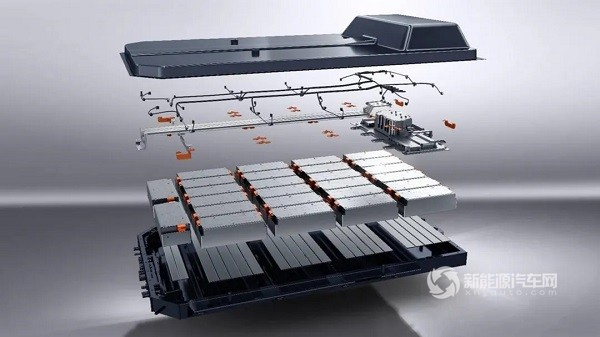

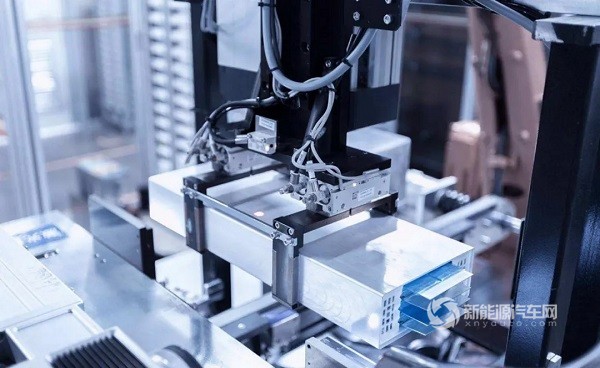

天际汽车旗下的ME7采用最新一代三元622体系软包电芯,续航里程530km,虽然比起配备811类型三元锂电池的车型来说优势不大,但是在安全方面却有了明显提升。首先622三元锂电池从基础配比上看相比于811拥有更加稳定的表现,其次软包电池制造方式更为灵活,可以实现自由定制。车企可以根据自身电池包的布局,实现更多可能,在防护、布置、散热、阻燃等方面提供了更多可能。

当然三元622软包电芯同样有着自身的弊端,除了能量密度以外,软包电池在封装要求上更加复杂。如果想要保障安全、保证散热,还要不损失软包本身纤薄体积的优势需要更高的制造工艺,相对应的车企在研发生产方面的成本也会更高。为了提升安全,大幅提升制造成本,并且在续航方面又体现不出任何优势,这种“出力不讨好”的事情,显然大部分车企并不乐意去做。

政策引导良性发展

近几年,受补贴政策以及市场需求影响,不少车企只顾提升车型续航里程,来保证竞争力提高市场占有率,进而获得高额补贴和积分政策。这种畸形的发展过程中,也给电动汽车的电池安全埋下了不少隐患,长此以往,这种隐患必然损耗消费者的利益,进而影响对于新能源车型的消费信心,同时也会影响行业的良性发展。

好在近两年电动汽车的频频自燃也引起了相关部门的注意,虽然具体法规细则并未出台,但是从2021年补贴新政里,我们依旧能够嗅到一丝气息。今年的补贴新政,对于电池密度以及续航里程方面的要求依旧没有提升,依旧保持了2019年的标准。连续两年保持不变,意味着国家层面,也给企业留下了改进纠错时间,不再一味追求续航。

其实随着新能源行业快速发展,一系列的问题都将可能逐步显现出来,对于相关部门的监管提出了更大的挑战。同时对于车企而言,持续投入研发,保障车辆性能的前提下,最大化保障用户的生命财产安全,才是品牌建设发展的长久之计。

未来几年新能源汽车将逐步进入资格赛阶段,小小的安全隐患可能引发更大的连锁问题,葬送品牌前途,所以能够放慢脚步夯实基本功稳定提升产品力的企业,必将在爆发期来临时抢占更大的市场份额。